|

Filmformate |

| Der

Filmformat-Führer ist eine ausführliche Übersicht über aktuelle

und historische Filmformate.

Vollständig ist diese Liste nicht, weil nicht jedes seltene Format

dabei ist, aber alle bekannten Systeme sind dennoch vertreten.

Ausführlichere Informationen über Filmformate mit viel Originalmaterial

gibt es im American

Widescreen Museum.

|

|

Stummfilm

|

| Einsatz: |

1893 bis ca. 1932 |

| Bildformat: |

1.33:1 |

| Kamera & Projektorlinse: |

sphärisch |

| Gesamte Bildgröße: |

0.980" x 0.735" (24.9 x 18.7 mm) |

| Genutzte Bildgröße: |

0.980" x 0.735" (24.9 x 18.7 mm) |

| Geschwindigkeit: |

16 - 24 Bilder pro Sekunde |

| Ton: |

keiner |

Das 35mm-Filmformat hatte seinen Ursprung in den frühen Kinetoscope-Versuchen von Thomas Edison, der schon um 1890 herum einen Filmstreifen verwendete, der fast identisch mit dem heutigen 35mm-Filmmaterial war und sich trotz einiger Konkurrenzformate bald als Standard etablierte.

|

|

Das Filmbild war beim frühen Stummfilm vier Perforationslöcher hoch und es wurde meist das gesamte belichtete Bild bei der Projektion wiedergegeben. Die Laufgeschwindigkeit war variabel, weil die frühen Filmkameras noch keine Motoren besaßen und mit einer Handkurbel betrieben wurden. Dadurch entstanden Geschwindigkeiten zwischen 16 und 25 Bildern pro Sekunde, so daß viele Filme aus dieser Zeit heute seltsam aussehen, weil sie oft zu schnell abgespielt werden. Bei Stummfilm-Restaurationen wird heute oft sichergestellt, daß die korrekte Laufgeschwindigkeit gewählt wird.

|

|

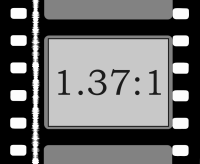

Academy-Standard

|

| Einsatz: |

1932 - 1952 (teilweise bis heute) |

| Bildformat: |

1.37:1 |

| Kamera & Projektorlinse: |

sphärisch |

| Gesamte Bildgröße: |

0.864" x 0.630" (21.9 x 16.0 mm) |

| Genutzte Bildgröße: |

0.825" x 0.602" (21.0 x 15.3 mm) |

| Geschwindigkeit: |

24 Bilder pro Sekunde |

| Ton: |

Mono-Lichtton |

Mit der Einführung des Tonfilms auf Lichtton-Basis Ende

der zwanziger Jahre mußte die Größe des Filmbilds verändert werden, um

die Tonspur auf dem Filmstreifen unterbringen zu können. Frühe Tonfilme

setzten die Lichttonspur einfach links neben das Filmbild, wodurch das

Format auf ein fast quadratisches Bild im Verhältnis von etwa 1.19:1 kam.

Um dies auszugleichen, wurde die Höhe des Filmbilds reduziert, was ein

Format von 1.37:1 zur Folge hatte. |

|

Dadurch entstand ein größerer Abstand zwischen den einzelnen Filmbildern,

der den Vorteil hatte, daß die Klebestellen nicht mehr im Bild sichtbar

waren. Das geänderte Format wurde 1932 von der amerikanischen Academy

of Motion Picture Arts and Sciences standardisiert, war aber schon seit

etwa 1928 im Gebrauch. Die Academy Ratio wurde für praktisch alle Filme

zwischen 1932 und 1952 bis zum Durchbruch der verschiedenen Breitwand-Filmverfahren

verwendet und ist auch heute noch gelegentlich aus künstlerischen Gründen

im Einsatz.

|

|

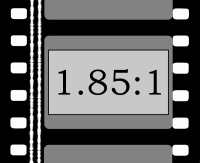

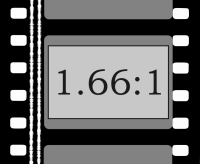

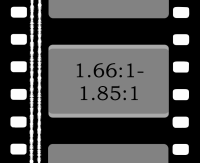

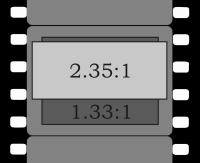

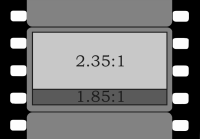

Flat Widescreen

|

| Einsatz: |

seit 1953 |

| Bildformat: |

1.66:1 - 1.85:1 |

| Kamera & Projektorlinse: |

sphärisch |

| Gesamte Bildgröße: |

0.864" x 0.630" (21.9 x 16.0 mm) |

| Genutzte Bildgröße 1.66:1: |

0.825" x 0.491" (21.0 x 12.7 mm) |

| Genutzte Bildgröße 1.85:1: |

0.825" x 0.446" (21.0 x 11.3 mm) |

| Geschwindigkeit: |

24 Bilder pro Sekunde |

| Ton: |

Analoger Lichtton (Mono/Dolby Surround) und/oder Dolby Digital, DTS, SDDS |

Mit dem überraschenden Erfolg von Cinerama im Jahr 1952

waren alle Filmstudios unter großen Druck geraten, Verfahren für möglichst

breite Bildformate zu entwickeln. Die einfachste und billigste Methode

war das 1.37:1-Bild des Academy-Formats einfach oben und unten abzudecken

und das dadurch entstandene breitere Bild auf eine große Leinwand zu projezieren.

Während 20th Century Fox 1953 auf das anamorphotische CinemaScope-Verfahren

setzte, zögerten andere Studios noch große Investitionen zu machen und

wandten sich vorerst den "flat" gedrehten und nachträglich gematteten

Breitwand-Formaten zu. Paramount experimentierte bereits 1953 mit 1.66:1,

MGM und Disney versuchten es zuerst mit 1.75:1 und andere Studios folgten

mit 1.85:1, das sich zum amerikanischen Standardformat entwickelte. In

Europa setzte sich zunehmend 1.66:1 durch, wurde aber seit den siebziger

Jahren von 1.85:1 verdrängt.

Üblicherweise wird bei der Filmproduktion das gesamte 1.37:1-Negativ belichtet,

aber die Bildkomposition auf das gewünschte breitere Format ausgerichtet

und darauf geachtet, daß bei den unbenutzten Teilen am oberen und unteren

Rand des Bilds keine unerwünschten Dinge wie Kabel oder Mikrofone zu sehen

sind. Die "Matte" wird erst in der Postproduktion eingesetzt

oder manchmal auch ganz weggelassen, so daß der Film erst bei der Projektion

abgedeckt wird. Manchmal wird die Abdeckung auch direkt bei der Aufnahme

eingesetzt ("hard-matte") und ist schon auf dem Filmnegativ vorhanden,

oft sind aber auch fertige Kinokopien noch in 1.37:1 ("soft-matte"). Durch

das immer öfter eingesetzte digitale Interpositiv geschieht dies nicht

heute nicht mehr so oft, weil das digital bearbeitete Filmbild meist nur

im Zielformat vorhanden ist und so nur "hard-matted" auf den

Filmstreifen ausbelichtet werden kann.

|

|

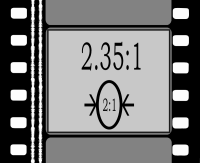

|

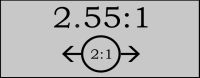

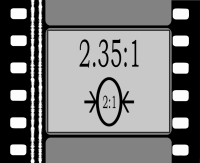

| Einsatz: |

1953 - 1967 |

| Bildformat: |

2.55:1 / 2.35:1 |

| Kamera & Projektorlinse: |

Anamorph 2x |

| Gesamte Bildgröße: |

0.937" x 0.735" (23.8 x 18.7 mm) / 0.868" x 0.735" (22.0 x 18.7 mm) |

| Genutzte Bildgröße: |

0.912" x 0.715" (23.2 x 18.2 mm) / 0.839" x 0.700" (21.3 x 17.9 mm) |

| Geschwindigkeit: |

24 Bilder pro Sekunde |

| Ton: |

Mono-Lichtton und/oder 4-Spur-Magnetton |

Nachdem 1952 Cinerama die großen Filmstudios in Panik

versetzte hatte, kaufte 20th Century Fox das Verfahren Anamorphoscope

des französischen Erfinders Henri Chrétien, der sich die hypergonaren

Linsen schon Ende der 20er Jahre patentieren ließ. Der erste Film, der

mit diesen neuen Linsen gedreht wurde war The Robe, dessen Produktion

schon im Academy-Format begonnen hatte, aber zugunsten CinemaScope noch

einmal neu begonnen wurde. Mit der Ausnahme von Paramount, die auf VistaVision

setzten, lizensierten praktisch alle großen Hollywood-Studios die CinemaScope-Technik

von Fox.

CinemaScope basiert auf dem Prinzip der anamorphen Filmaufzeichnung, bei

der das Filmbild mit einer speziellen Linse bei der Aufnahme im Verhältnis

2:1 seitlich zusammengedrückt und bei der Projektion mit der gleichen

Linse wieder entzerrt wird. Dadurch wird ein Bildformat von 2.66:1 erzeugt,

das bei der ersten frühen CinemaScope-Variante durch das Hinzufügen von

Magnettonspuren zu den Filmkopien auf 2.55:1 reduziert wurde. Außerdem

besaßen die ersten CinemaScope-Kopien sogenannte "Fox Holes" als Perforation,

die etwas schmaler waren als herkömmliche Perforationslöcher, um die vier

Magnettonspuren auf dem Filmstreifen unterbringen zu können. Als eine

Lichttonspur mit halber Breite aus Kompatiblitätsgründen dazukam, wurde

die Bildbreite auf 2.35:1 verringert und auf Drängen der anderen Studios

auch kostengünstigere Kopien mit Lichtton und normalen Perforationlöchern

möglich gemacht.

Das frühe CinemaScope hatte einige Nachteile. Einer der größten war die

Imperfektion der frühen von der Firma Bausch & Lomb hergestellten Linsen,

die mit Verzerrungen und Tiefenschärfe-Problemen zu kämpfen hatten. Besonders

fällt dies bei Nahaufnahmen von Gesichtern auf, die bei den ersten CinemaScope-Filmen

meist erst gar nicht gemacht wurden, um den "CinemaScope-Mumps" zu vermeiden.

Auch wurde oft die schlechte Projektionsqualität, eine hohe Körnigkeit

und blasse Bilder kritisiert, die durch die noch nicht ganz ausgereiften

Optiken und Filmtypen verursacht wurden. Innerhalb von ein paar Jahren

wurden diese Probleme aber gelöst und betrafen oft nur die Filmkopien,

aber nicht die Negative, so daß später von CinemaScope-Filmen bessere

Kopien gezogen werden konnten.

1955 versuchte 20th Century Fox mit den aufkommenden großformatigen 65/70mm-Formaten

mitzuhalten und entwickelte CinemaScope 55, das ein 55mm breites Filmnegativ

mit einem riesigen, acht Perforationslöcher hohes Negativbild im 2:1-Verhältnis

besaß. Gedreht wurde mit umgebauten 70mm-Kameras, aber die ursprünglich

geplanten 55mm-Vorführkopien wurden nie gemacht, weil es keine Möglichkeiten

gegeben hätte sie wiederzugeben - stattdessen wurden von den 55mm-Negativen

35mm-CinemaScope-Reduktionen im 2.55:1-Format kopiert. Mit The King

and I und Carousel wurden nur zwei Filme in diesem Format

gedreht, danach wurde das System von Fox wegen der komplizierten und anfälligen

Linsensysteme zugunsten von Todd-AO, an dem das Studio sich beteiligte,

aufgegeben. Anfang der sechziger Jahre brachte Fox The King and I

in 70mm umkopiert unter der Bezeichnung Grandeur 70 wieder in die Kinos,

35mm-Kopien wurden als CinemaScope 55 beworben.

Unter verschiedenen Namen wie Franscope, Japscope, Ultrascope und anderen wurden in vielen Ländern Filme mit anamorphen Verfahren gedreht, die mit CinemaScope kompatibel waren, denn 20th Century Fox hatte zwar das Patent auf den eigenen Linsen, aber nicht auf das allgemeine Verfahren. Ab 1957 wurden die alten CinemaScope-Kameralinsen langsam von verbesserten Modellen der Firma Panavision ersetzt, die sich in den sechziger Jahren zum Marktführer entwickelte. 20th Century Fox drehte aber noch bis 1967 mit den eigenen CinemaScope-Linsen, bis auch dort auf Panavision-Equipment umgestellt wurde. Obwohl es heute eigentlich kein CinemaScope mehr gibt, ist der Name ein Synonym für alle anamorphen Filmformate geworden und wird von 20th Century Fox manchmal noch aus nostalgischen Gründen als Markenname verwendet.

|

|

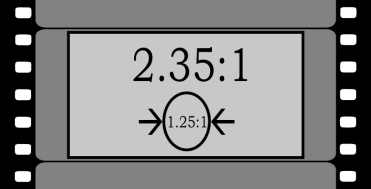

|

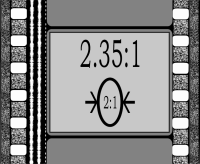

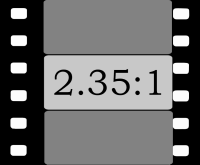

| Einsatz: |

seit 1957 |

| Bildformat: |

2.35:1 / 2.39:1 |

| Kamera & Projektorlinse: |

anamorph 2x |

| Gesamte Bildgröße: |

0.864" x 0.732" (21.9 x 18.5 mm) |

| Genutzte Bildgröße: |

1957: 0,839" x 0,715" (21,4

x 18,1 mm) = 2,346:1

1970: 0,838" x 0,700" (21,3 x 17,8 mm) = 2,394:1

1992: 0,825" x 0,690" (20,9 x 17,5 mm) = 2,391:1 |

| Geschwindigkeit: |

24 Bilder pro Sekunde |

| Ton: |

Lichtton (Mono/DolbySR) und/oder Dolby

Digital, DTS, SDDS Digitalton |

Die Firma Panavision wurde 1953 von Robert Gottschalk

zusammen mit fünf Partnern gegründet, als der Inhaber eines Kamerageschäfts

herausfand, daß Bausch & Lomb, die Hersteller der CinemaScope-Linsen,

Probleme hatten die enorme Nachfrage von Projektorlinsen zu erfüllen.

Gottschalk verbesserte daraufhin zusammen mit seinen Partnern William

Mann und Walter Wallin das Linsensystem und brachten 1954 die Super Panatar-Linse

heraus, mit der man stufenlos von sphärische auf anamorphe Projektion

umschalten konnte. Später wurde diese Linse durch die nochmals verbesserte

Ultra Panatar abgelöst, während man die Micro Panatar in einen Filmkopierer

einsetzen und CinemaScope-Filme in normales Format konvertieren konnte

- ein enormer Vorteil für die Filmstudios, die ihre frühen CinemaScope-Produktionen

oft parallel im Normalformat drehten, weil viele Kinos noch nicht für

Breitwand-Projektion ausgerüstet waren.

|

|

Es dauerte noch einige Jahre, aber 1958 gelang es Robert Gottschalk und

seinen Kollegen, das Problem des sogenannten CinemaScope-Mumps, den Verzerrungen

bei Nahaufnahmen mit anamorphen Linsen, zu lösen. Das Ergebnis war die

Auto Panatar-Kameralinse, die sich in Windeseile verbreitete und bald

von allen Studios eingesetzt wurde - nur nicht von 20th Century Fox, wo

weiter mit den eigenen CinemaScope-Linsen gedreht wurde. Ende der fünfziger

Jahre war CinemaScope praktisch bedeutungslos geworden und fast alle Filme

im anamorphen Breitwandformat wurden mit Linsen von Panavision gedreht

- auch 20th Century Fox gab 1967 die eigenen CinemaScope-Linsen auf und

verwendt seitdem Panavision-Equipment.

Mitte der sechziger Jahre stieg Panavision auch ins Kamerageschäft ein,

nachdem die Kamera-Abteilung von MGM aufgekauft wurde und die Standard-Kamera

der Filmindustrie, die Mitchell BNC, verbessert wurde. Zu diesem Zeitpunkt

wurde auch das Geschäftsmodell umgestellt: es wurden keine Kameras und

Linsen mehr verkauft, sondern nur noch verliehen um eine gleichbleibende

Qualität des Equipments zu garantieren. Ende der sechziger Jahre wurden

auch erstmals Linsen für sphärische 1.85:1-Aufnahmen produziert, und 1972

revolutionierte Panavision mit der leichten und leisen Panaflex 35mm-Kamera

die Filmindustrie. Heute ist Panavision einer der größten Kamera- und

Linsenhersteller und hat sogar den Sprung zur digitalen Kameratechnik

geschafft.

Das Panavision-Bildformat hat sich im Laufe der Jahre scheinbar mehrmals

geändert, denn in diesem Format gedrehte Filme werden oft mit Formaten

zwischen 2.30:1 und 2.40:1 bezeichnet. Tatsächlich wurde lediglich die

Bildhöhe etwas reduziert, um Schnitte an den Bildkanten zu verdecken -

belichtet wurde aber immer das ganze Filmbild, lediglich der empfohlene

Projektions-Ausschnitt wurde angepaßt. 1957 hatte das Bild bei der Einführung

noch das Format 2.346:1, 1970 wurde die Bildhöhe auf 2.394:1 geändert

und 1992 auf 2.391:1. Allerdings ist der Unterschied zwischen 2.35:1 und

2.40:1 so gering, daß er besonders bei Videotransfern kaum eine Rolle

spielt und von der Bildkomposition des jeweiligen Films abhängt. Bildformate

zwischen 2.30:1 und 2.40:1 sind bei Transfern von anamorphen Bildformaten

generell völlig normal.

Im Abspann eines Films steht Panavision heute als Markenname generell

für die verwendeten Kameras und Linsen. "Filmed in Panavision" bedeutet,

daß im anamorphen Verfahren gedreht wurde, "Filmed with Panavision Cameras

and Lenses" hingegen daß im Normalverfahren, allerdings mit Panavision-Geräten,

gefilmt wurde.

|

|

|

| Einsatz: |

1954-1961 |

| Bildformat Negativ: |

1.50:1 |

| Gesamtes / Genutztes Negativ: |

1.496" x 0.992" (37.9 x 25.1

mm) / 1.418" x 0.772" (36.0 x 19,61 mm) |

| Bildformat & Größe Positiv: |

1.66:1 - 1.85:1 / 0.825" x 0.446"

(20.9 x 11.3 mm) |

| Kamera & Projektorlinse: |

sphärisch |

| Geschwindigkeit: |

24 Bilder pro Sekunde |

| Ton: |

Mono-Lichtton |

VistaVision war Paramounts Antwort auf CinemaScope, denn

das Studio wollte ein eigenes Breitwand-Format verwenden und nicht von

20th Century Fox abhängig sein. VistaVision wurde das erste Mal von Paramount

Ende 1953 für die Dreharbeiten von White Christmas eingesetzt

und war bis Ende der fünfziger Jahre ein gerne für große Produktionen

verwendetes Format, das auch von Alfred Hitchcock für einige seiner Filme

eingesetzt wurde.

VistaVision verwendete auch herkömmliches 35mm-Filmmaterial, allerdings lief das Filmnegativ nicht vertikal, sondern horizontal durch speziell umgebaute Kameras. Das acht Perforationslöcher breite Filmbild auf dem Negativ war genauso groß wie ein normales 24x36-Foto und hatte dadurch gegenüber anderen Verfahren den Vorteil einer höheren Auflösung auf dem Kameranegativ. Für die Kinokopien wurde ein variables Format zwischen 1.66:1 und 1.85:1 aus dem 1.5:1-Negativbild extrahiert, gedreht und auf einen normalen 35mm-Film kopiert, der ohne weiteres auf einem Standard-Projektor wiedergegeben konnte, aber durch das viel größere Negativ gegenüber normalen 35mm-Filmen eine deutlich bessere Bildqualität hatte.

|

|

Für besondere Anlässe wurden auch direkte Kopien im horizontalen

VistaVision-Format gemacht, deren Wiedergabe aber sehr problematisch war,

weil der Film fast doppelt so schnell wie sonst durch einen modifizierten

Projektor laufen mußte. 70mm-Kopien wären zwar theoretisch möglich gewesen,

wurden aber wegen der enormen Kosten nicht gemacht, weil Paramount an

der 70mm-Technik nicht interessiert war. Erst in den neunziger Jahren

wurde bei der Restauration von Alfred Hitchcocks Vertigo zur

Erhaltung des großformatigen Filmformats eine 70mm-Kopie des Films hergestellt.

Die Blütezeit von VistaVision war schon Ende der fünfziger Jahre zu Ende, weil das Verfahren im Vergleich zu CinemaScope und Panavision sehr teuer und zu umständlich war. In den siebziger, achtziger und neunziger Jahren begannen sich Special-Effects-Experten für die VistaVision-Kameras wegen der hohen Auflösung zu interessieren und setzten sie oft für bei der Produktion von Spezial-Effekten ein. Mit dem Aufkommen von Computeranimationen war die Notwendigkeit eines hochauflösenden Filmnegativs für Effekt-Arbeiten aber nur noch sehr selten gegeben.

Genauso wie bei anderen großformatigen Filmformaten ist es auch heute

immer noch schwierig, gute Video-Transfer von VistaVision-Filmen zu machen.

Meist wird dies über den Umweg einer 35mm-Reduktionskopie gemacht, aber

in einigen seltenen Fällen auch direkt vom Originalnegativ, was eine fantastische

Bildqualität möglich macht, die mit 35mm-Prints kaum erreichbar ist.

|

|

|

| Einsatz: |

1957-1985 |

| Negativ-Bildformat: |

2.25:1 |

| Gesamte Negativgröße: |

1.496" x 0.992" (37.9 x 25.1 mm) |

| Genutzte Negativgröße: |

1.420" x 0,850" (36.0 x 21.5 mm) |

| Kameralinse: |

anamorph 1.5x |

| Projektorlinse: |

anamorph 2x (35mm) / sphärisch

(70mm) |

| Geschwindigkeit: |

24 Bilder pro Sekunde |

| Ton: |

Mono-Lichtton und/oder 4-Track Magnetton

(35mm)

6-Track-Magnetton (70mm) |

Auch Technicolor wollte Mitte der fünfziger Jahre ein

Stück vom Breitwand-Kuchen abhaben und entwickelte zusammen mit der niederländischen

Firma Delft die Delrama-Linse, die mit einer VistaVision-Kamera kombiniert

wurde. Auf einem horizontal durch die Kamera laufenden Filmstreifen wurde

ein acht Perforationslöcher breites Negativ in der Größe des Kleinbildformats

von 1.5:1 mit einer zusätzlichen horizontalen Stauchung im Faktor 1.5:1

belichtet, wodurch eine insgesamt nutzbares Bildformat von 2.25:1 entstand.

Wie bei VistaVision wurde dann das Bild gedreht und auf einen herkömmlichen 35mm-Filmstreifen kopiert - allerdings wurde das 2.25:1-Negativbild in ein 2.35:1-Positiv extrahiert, indem es verkleinert und weiter horizontal bis auf ein CinemaScope-kompatibles Verhältnis von 2:1 gestaucht wurde. Auch 70mm war als Zielformat vorgesehen, wofür das Bild beim Kopiervorgang mit der Delrama-Linse im Faktor 1.5:1 entzerrt und verkleinert werden mußte. Die Bildqualität hatte wegen des größeren Negativs bei der 35mm-Reduktion einen großen Qualitätsvorteil gegenüber CinemaScope, und auch 70mm-Prints hatten durch das ähnlich große Negativ eine genauso gute Bildqualität wie 65mm-Produktionen. Beim Einsatz von 70mm-Kopien wurde der Markenname "Super Technirama 70" verwendet.

Obwohl Technirama wegen des hohen Filmverbrauchs ziemlich teuer war, wurden

in diesem Verfahren zwischen 1957 und 1968 über fünfzig Filme gedreht,

darunter auch Stanley Kubricks Spartacus, die Komödien The

Grass is Greener und The Pink Panther und der Disney-Zeichentrickfilm

Sleeping Beauty. Seit den siebziger Jahren wurde Technirama allerdings

kaum noch als Produktionsformat eingesetzt, weil sich die Qualität von

herkömmlichem 35mm-Film inzwischen stark gebessert hatte und ein großformatiges

Negativ nur bei besonderen Anlässen zum Einsatz kam. Technirama war allerdings

das einzige Filmformat der fünfziger und sechziger Jahre, bei dem von

einem Negativ mit 35mm-Film 70mm-Kopien gemacht wurden.

|

|

Nur wenige Technirama-Produktionen sind heute noch in ihrem

Quellformat erhalten und werden bei Videotransfern meist von einer 35mm-Reduktionskopie

abgetastet - nur in seltenen Fällen, wie bei Stanley Kubricks Spartacus,

wurde das Filmnegativ für eine filmbasierte Restauration verwendet.

|

|

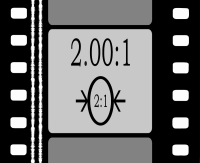

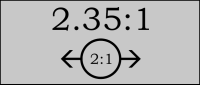

& SuperScope 235

& SuperScope 235

|

| Einsatz: |

1954-1957 |

| Negativ-Bildformat: |

1.33:1 |

| Negativ-Bildgröße: |

0.980" x 0.735" (2,49 x 1,86 cm) |

| Positiv-Bildformat & Größe: |

2:00:1 - 0.715" x 0.715" (18.2 x 18.2

mm)

2.35:1 - 0.838" x 0.700" (21.2 x 17.7 mm) |

| Kameralinse: |

sphärisch |

| Projektorlinse: |

anamorph 2x |

| Geschwindigkeit: |

24 Bilder pro Sekunde |

| Ton: |

Mono-Lichtton |

SuperScope hatte den Ursprung in einer Erfindung von

Joseph und Irving Tushinsky, die 1954 mit Methoden experimentierten, Flat

gedrehtes Filmmaterial in ein CinemaScope-ähnliches Wiedergabe-Format

umzukopieren. Mit ihrer Tushinsky-Linse, ein Aufsatz für optische Printer,

konnte man theoretisch jedes Filmformat so umkopieren, aber die großen

Filmstudios waren an dieser Idee nicht interessiert.

Im Auftrag von RKO entwickelten die Tushinsky-Brüder aber aus ihrer Idee

das Filmformat SuperScope als billigere Alternative zu CinemaScope. Das

Negativ wurde im alten Stummfilm-Format komplett belichtet, wobei nur

ein Ausschnitt aus der Bildmitte im Format von 2:1 verwendet werden sollte.

Dieser Bildteil wurde mit der Tushinsky-Linse in den Laboren von Technicolor

im Verhältnis 2:1 genauso wie beim CinemaScope-Verfahren horizontal zusammengedrückt,

aber wegen des anderen Bildformats hatte ein fertiger SuperScope-Print

ein quadratisches Bild, daß in der Mitte des Filmstreifens saß und rechts

davon ein Teil ungenutzt blieb - ein großer Designfehler, der zu Schwierigkeiten

bei der Wiedergabe auf normal justierten Projektoren führte. Ein weiteres

Problem war die etwas schlechtere Bildqualität gegenüber den anderen Formaten,

weil nur ein sehr kleiner Teil vom benutzbaren Platz auf dem Negativ verwendet

wurde und die Filmkörnigkeit stärker hervortrat.

SuperScope wurde zwischen 1955 und 1958 nur bei sehr wenigen Filmen verwendet,

ganz selten wurde auch ein "Flat" gedrehter Film ins 2:1-Format kopiert.

Als bei RKO deutlich wurde, daß das 2:1-Format keine Zukunft hatte, wurde

das Zielformat CinemaScope-Kompatibel gemacht, die Bildhöhe auf 2.35:1

reduziert und das Ergebis SuperScope 235 getauft. Auch die Bildqualität

konnte trotz des noch weiter verkleinerten Negativs gesteigert werden,

weil nun die Kopiertechnik bessere Ergebnisse liefern konnte und sogar

manchmal die frühen CinemaScope-Produktionen übertraf, die selbst

Schärfeprobleme aufgrund von imperfekten Linsen hatten.

|

|

Das Ende von RKO im Jahr 1958 bedeutete auch das Aus für

SuperScope, lediglich Warner drehte Ende der fünfziger Jahre eine handvoll

Filme im umbenannten WarnerScope. Erst Anfang der achtziger Jahre wurde

SuperScope 235 als Super35 wiederbelebt.

|

|

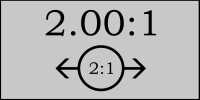

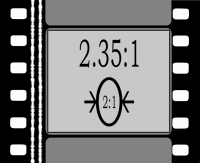

Super 35

|

| Einsatz: |

seit 1982 |

| Negativ-Bildformat: |

1.33:1 |

| Negativ-Bildgröße: |

4-Perf 0.980" x 0.735" (24,9

x 18,7 mm)

3-Perf 0.980" x 0.580" (24,9 x 14,7 mm) |

| Genutztes Negativ-Bild: |

1.33:1-Bereich: 0,800" x 0,600"

(20,3 x 15,2 mm)

1.85:1-Bereich: 0,925" x 0,500" (24,1 x 12,7 mm)

2.35:1-Bereich: 0,925" x 0,393" (24,1 x 9,98 mm) |

| Positiv-Bildformat & Größe: |

wie bei Flat Widescreen (1.85:1) oder

Panavision (2.35:1) |

| Geschwindigkeit: |

24 Bilder pro Sekunde |

| Ton: |

Lichtton (Mono/DolbySR) und/oder Dolby

Digital, DTS, SDDS |

Nachdem SuperScope seit Ende der fünfziger Jahre nicht

mehr eingesetzt worden war, kam die SuperScope 235-Variante erstmals wieder

1981 bei den Dreharbeiten der Musik-Dokumentation Dance Craze

zum Einsatz und wurde unter dem Namen Super Techniscope 1984 mit Greystoke

auch bei einer großen Hollywood-Produktion verwendet. Seit Ende der achtziger

Jahre boten die meisten Kamerahersteller dann dieses Verfahren unter dem

Namen Super 35 an, das von vielen Filmemachern wegen des Vorteils genutzt

wurde, mit sphärischen Linsen im 2.35:1-Bildformat drehen zu können und

weitgehend verlustlose 1.33:1-Vollbildfassungen für Videotransfer zu erstellen.

Genauso wie SuperScope und Techniscope ist Super 35 ein reines Produktionsformat,

von dem keine direkten Projektionskopien erstellt werden. Im Gegensatz

zu SuperScope wird das Breitwand-Bild nicht aus der Mitte des Negativs

entnommen, sondern aus den oberen zwei Dritteln. Die 1.33:1-Version verliert

dafür etwas an den Seiten, gewinnt aber mehr im unteren Bildteil. Im Idealfall

wird bei der Produktion die Bildkomposition so erstellt, daß in keinem

der beiden Ausschnitte etwas wesentliches fehlt.

|

|

Man kann jedoch nicht so einfach garantieren, daß die Bildkomposition

der Vollbildversion genauso gut ist wie die Kinofassung, denn insbesondere

Spezialeffekte werden in der Regel nur für das Breitwand-Bild berechnet

und müssen in der Vollbild-Fassung als normales Pan&scan dargestellt werden.

Aus Kostengründen wird manchmal ein nur drei statt vier Perforationslöcher

hohes Bild auf dem Negativ belichtet, was etwa 25% weniger Film verbraucht

- dadurch kann zwar keine 1.33:1-Vollbildversion mehr erstellt werden,

aber für Fernsehproduktionen in 16:9 oder HDTV kann so problemlos ein

1.78:1-Bild extrahiert werden und 2.35:1 ist immer noch möglich. Wegen

der Kompatiblität zum in den USA immer noch dominierenden 1.33:1-Format

wird dies jedoch bei Kinofilmen nur sehr selten eingesetzt, ist aber bei

TV-Serien inzwischen zur Norm geworden, bei denen 1.33:1-Vollbildversionen

einfach durch horizontales Abschneiden des 1.78:1-Bilds gewonnen werden.

|

|

Techniscope

|

| Einsatz: |

seit 1963 |

| Bildformat: |

2.35:1 |

| Kameralinse: |

sphärisch |

| Projektorlinse: |

anamorph 2x |

| Negativ-Bildgröße: |

0.868" x 0.373" (22,1 x 9,47

mm) |

| Positiv-Format & Bildgröße |

wie bei CinemaScope & Panavision |

| Geschwindigkeit: |

24 Bilder pro Sekunde |

| Ton: |

Mono-Lichtton |

Techniscope ist eine Variation von SuperScope, die 1963 von der italienischen Abteilung von Technicolor entwickelt wurde und ein Format von 2.35:1 ohne anamorphe Linsen bei der Aufnahme ermöglicht. Im Gegensatz zu SuperScope wird bei Techniscope nicht das ganze Negativ belichtet, sondern das Filmbild auf nur zwei statt vier Perforationslöcher in der Höhe verkleinert (2-Perf), wodurch der Filmverbrauch um die Hälfte reduziert wird. Für die Projektion wurde das Filmbild in ein anamorphes Standard-Format umkopiert, das vollständig kompatibel mit CinemaScope und Panavision ist und auf allen dafür ausgerüsteten Projektoren gespielt werden kann.

Techniscope hat den großen Vorteil, daß mit sphärischen Linsen gedreht

werden kann, die besonders in den sechziger Jahren noch technisch viel

unproblematischer waren als Scope-Optiken und für Kameraleute mehr Flexibilität

bedeuteten. Nachteile sind die durch das um die Hälfte kleinere Filmnegativ

und den zusätzlichen Kopierschritt deutlich erhöhte Körnigkeit und die

schlechtere Schärfe, die aber durch sorgfältige Laborarbeit auf ein Minimum

reduziert werden konnte. Einer der größten Techniscope-Befürworter war

Sergio Leone, der alle seine Western in diesem Format drehte und mit seinen

extremem Weitwinkel-Einstellungen und Nahaufnahmen die Vorzüge des Systems

am beeindruckensten demonstrierte.

Heute wird Techniscope nicht mehr eingesetzt, da mit Super35 ein ähnliches,

aber technisch besser ausgereiftes Verfahren entwickelt wurde. Die Restauration

von alten Techniscope-Filmen ist heutzutage oft problematisch, weil das

Umkopieren der 2-Perf-Negative spezielle Geräte erfordert, von denen es

nur noch wenige gibt. Während MGM bei der Restauration von Sergio Leones

Western die Negative erst ins 4-Perf-Format umkopiert hatte, setzen andere

Studios wie Paramount bei Once upon a Time in the West auf einen

direkten digitalen Scan der 2-Perf-Vorlage, was allerdings keinen neuen

Filmprint, sondern nur ein digitales Master als Ergebnis hatte.

|

|

|

| Einsatz: |

1952-1962 |

| Bildformat: |

2.65:1 (3 x 0.89:1) |

| Kamera & Projektorlinse: |

sphärisch |

| Gesamte Bildgröße: |

3 x 0.996" x 1.116" (25.3

x 28.3 mm) |

| Genutzte Bildgröße: |

3 x 0.985" x 1.088" (25.0

x 27.6 cm) |

| Geschwindigkeit: |

24 Bilder pro Sekunde |

| Ton: |

7-Track Magnetton auf separatem 35mm-Streifen |

Schon in den 30er Jahren experimentierte Fred Waller, ein

Filmingenieur bei Paramount, mit einer Armada von elf Kameras um ein möglichst

breites und plastisches Filmbild aus mehreren einzelnen Filmstreifen zusammensetzen.

Im zweiten Weltkrieg baute er den "Waller Gunnery Trainer", ein Aufnahme/Wiedergabesystem

mit fünf 16mm-Kameras.

|

|

Nach dem Krieg begann er sein Vitarama-System zu entwickeln,

daß drei 35mm-Kameras und eine gewölbte Leinwand einsetzte. Mit dem Tontechniker

Hazard E. Reeves, der später Präsident von Cinerama Inc. wurde, entwickelte

er ein siebenkanaliges Stereo-Tonsystem, das fünf Lautsprecher hinter

der Leinwand und zwei im Publikum benutzte. Der dritte im Bunde war Lowell

Thomas, der Präsident der Cinerama Productions wurde, die 1952 den ersten

Demonstrationsfilm im Cinerama-System vorstellte und damit der Startschuß

für die Breitwand-Revolution gab.

Cinerama wurde mit einer riesigen Kamera gefilmt, in der eigentlich drei

einzelne 35mm-Kameras steckten, die in einem geräuschgedämpften Gehäuse

untergebracht waren. Das Bild auf den einzelnen Filmstreifen erstreckt

sich vertikal über sechs statt wie sonst vier Perforationslöcher. Ein

Problem waren die Übergänge zwischen den drei Filmstreifen, die mit einem

speziellen Shutter zwischen den Projektionslinsen vermieden werden sollten.

Projeziert wurden diese drei Filmstreifen auf eine bis zu zwanzig Meter

breite, gewölbte Leinwand, die einen Blickwinkel von etwa 146° Breite

umschloß. Die Tonspuren wurden fast immer mit fünf Mikrofonen live auf

dem Set aufgenommen und waren auf einem vierten 35mm-Filmstreifen untergebracht,

der die Magnettonspuren enthielt.

Die Umrüstung eines Kinos zur Wiedergabe von Cinerama kostete damals bis

zu 75000 Dollar, und erst als das Verfahren Anfang der 60er Jahre seinem

Ende zuging wurden auch einige Kinos speziell für Cinerama-Projektion

gebaut. Von 1952 bis 1959 wurden nur sieben Reisedokumentationen produziert,

die aber sogar für heutige Verhältnisse noch sehr beeindruckend sind.

Erst 1962 wurden zwei letzte Spielfilme im 3-Kamera-Verfahren gedreht:

das Westernepos How the West was Won und The Wonderful World

of the Brothers Grimm.

Trotz des großen Erfolges dieser beiden Filme war das Format wegen der

ernormen Produktionskosten und der schwierigen Handhabung nicht mehr rentabel

und wurde durch die verschiedenen 70mm-Formate abgelöst. Eine zeitlang

wurde der Name Cinerama noch für 70mm-Produktionen in Super Panavision

70 verwendet, die auf fast genauso große Leinwände wie das ursprüngliche

3-Strip-Cinerama projeziert wurden - darunter waren unter anderem Filme

wie Stanley Kubricks 2001: A Space Odyssey und andere, die gerade

für solche riesigen Leinwände gedreht wurden.

Cinerama hatte aber auch Konkurrenz: Cinemiracle basierte auf einem ganz

ähnlichen Verfahren, aber damit wurde nur ein Film produziert. Erfolgreicher

war dagegen das russische Kinopanorama, das 1956 entwickelt wurde und

so gut wie identisch zu Cinerama war - es wurden hauptsächlich Dokumentationen

und nur wenige Spielfilme gedreht. Anfang der neunziger Jahre wurde Kinopanorama

von einem australischen Unternehmen neu zum Leben erweckt, das die alten

russischen Filme restaurierte, aber auch neue Filme in Kinopanorama drehte.

Heute gibt es noch drei erhaltene Cinerama-Kinos in Seattle, in Los Angeles

und im englischen Bradford. Diese Kinos sind die einzigen auf der Welt,

die noch 3-Strip-Cinerama mit drei Projektoren vorführen können, zusätzlich

werden auch noch viele 70mm-Produktionen gespielt. Vom Westernepos How

the West was won wurden vom neuen Rechteinhaber Warner sogar neue

Cinerama-Kopien hergestellt, die in den verbliebenen Cinerama-Kinos regelmäßig

vorgeführt werden.

Leider gibt es bis heute von keinem Cinerama-Film einen halbwegs vernünftigen

Videotransfer. How the West was won ist der einzige Cinerama-Film,

von dem es überhaupt eine DVD gibt, und diese stammt auch nur von einem

sehr alten Laserdisc-Transfer einer 35mm-Kopie, die nur einen Bruchteil

des kompletten Bildformats wiedergibt. Warner arbeitet angeblich seit

Jahren an einer Möglichkeit, Cinerama für den Heimkinomarkt tauglich zu

machen, was aber bisher immer am Budget und dem schlechten Zustand des

Quellmaterials scheiterte.

|

|

|

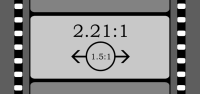

| Einsatz: |

1955-1970 |

| Bildformat: |

2.20:1 (70mm-Print) |

| Kamera & Projektorlinse: |

sphärisch |

| Bildgröße Negativ: |

2.072" x 0.906" (52,6 x 23,0 mm) |

| Bildgröße Positiv: |

1.912" x 0.870" (48.5 x 22.1 mm) |

| Geschwindigkeit: |

30 oder 24 Bilder pro Sekunde |

| Ton: |

Mono-Lichtton |

Der Broadwayproduzent Mike Todd war 1952 an der Cinerama-Produktionsgesellschaft

mit beteiligt und überlegte, ob man das teure 3-Strip-Verfahren nicht

auch billiger mit nur einer Kamera bewerkstelligen konnte. Nach dem grandiosen

Erfolg von Cinerama verkaufte er seine Anteile und wandte sich an die

American Optical Company, einem der größten Hersteller von Kameras und

Linsen in den USA, um seine Idee zu verwirklichen. Schon Ende der 20er

Jahre wurde mit Filmbreiten bis zu 70mm experimentiert, und Todd hatte

einige der teilweise 25 Jahre alte 65mm-Kameras der Firma Mitchell gekauft.

Das System, das von Todds Firma und American Optical entwickelt wurde,

bestand aus diesen alten 65mm-Kameras, die mit einem Satz von vier speziellen

Linsen ausgestattet war, die Blickwinkel von 128, 64, 48, und 37 Grad

erfassen konnte und damit dem 146-Grad-Winkel von Cinerama schon sehr

nah kamen. Außerdem sollte der Film nicht mit den üblichen 24 Bildern

pro Sekunde, sondern mit 30 laufen, um Flimmern auf den riesigen Leinwänden

zu reduzieren. Während es schon in den dreißiger Jahren Versuche mit 70mm-Film

gab, wurde erst mit Todd-AO das Format mit den speziellen Linsen und dem

6-Kanal-Magnetton in Verbindung gebracht - es war tatsächlich ein "Cinerama

outa one Hole", ganz so wie es sich Mike Todd vorgestellt hatte.

Der verwendete 65mm-Negativfilm war im Prinzip genauso breit wie die fertige

70mm-Kopie, der allerdings an den Seiten noch je 2,5mm zur Unterbringung

der Magnettonspuren hinzugefügt wurden. Das Negativ wurde meist in voller

Breite zwischen den Perforationen belichtet und hatte dadurch eigentlich

ein Format von 2.29:1, aber davon wurde nicht alles genutzt, weil ein

Teil davon nach dem Umkopieren auf das Positiv von zwei der sechs Magnettonspuren

verwendet wurde. Dadurch entstand ein Bildformat von 2.21:1, das sich

später als Standardformat für sphärischen 70mm-Film etablierte.

Um die Kompatiblität mit Kinos zu wahren, die nicht mit 70mm-Projektoren

ausgerüstet waren, konnte auch eine 35mm-CinemaScope-Version erstellt

werden. Da das übliche Scope-Bild breiter als das 70mm-Frame war, wurde

das Negativ leicht in der Höhe beschnitten und ein Bereich in der Größe

von 1,912" x 0,816" herauskopiert. Die daraus resultierende Filmkopie

war mit CinemaScope und Panavision vollständig kompatibel. Da das Todd-AO-Verfahren

ursprünglich mit 30 Bildern pro Sekunde laufen sollte, wurden die ersten

Filme parallel auch mit 24 Bildern pro Sekunde gedreht, um eine Konvertierung

in CinemaScope-kompatible Kopien zu ermöglichen.

|

|

Der erste ToddAO-Film war das Musical Oklahoma,

das parallel in Todd-AO und CinemaScope gedreht wurde, während die noch

aufwendigere Verfilmung von Jules Vernes Around the World in 80 Days

parallel auf 65mm-Film mit jeweils 24 und 30 Bildern pro Sekunde gefilmt

wurde. Diese Praxis danach aufgegeben und nur noch mit 24 Bildern pro

Sekunde gedreht, um die sowieso schon enorm hohen Kosten für das Filmmaterial

zu minimieren. Die 70mm-Versionen sollten nur in besonderen Roadshow-Veranstaltungen

besonders ausgestatteter Kinos mit riesigen gewölbten Leinwänden und sechskanaligem

Stereoton laufen - ein Luxus, der bis zum Ende der sechziger Jahre sehr

selten wurde.

Zwischen 1955 und 1970 wurden etwa 20 Filme in Todd-AO gedreht, allerdings

bekam das Format schon Ende der fünfziger Jahre Konkurrenz durch das bis

auf ein eigenes Linsensystem technisch identische Super Panavision-System,

weil nur wenige Todd-AO-Produktionen richtigen Gebrauch von den besonderen

Weitwinkel-Linsen machten. 1966 versuchte Todd-AO noch einmal mit der

70mm-Variante Dimension-150 seinen Marktanteil in der Kinobranche zu verstärken,

indem ein noch mehr verbessertes Linsensystem mit einem maximalen Blickwinkel

von 150 Grad entwickelt wurde. Allerdings wurden mit John Hustons The

Bible und Franklin J. Schaffners Patton nur zwei Filme unter

diesem Banner gedreht, das sich gegenüber der Konkurrenz nicht durchsetzen

konnte. Speziell für Dimension-150 umgerüstete Kinos gab es nur wenige,

außerdem wußten die Regisseure schon mit den ersten Weitwinkel-Linsen

nicht viel anzufangen und setzten diese auch bei Dimension-150 nur wenig

ein.

Für die Firma bedeutete das aber noch nicht das Ende, denn schon in den

sechziger Jahren wurden von Todd-AO auch CinemaScope-Kompatible Kameralinsen

verkauft, die dazu führten daß es 35mm-Filme mit der Bezeichnung "Filmed

in Todd-AO 35" gab, die manchmal auch als 70mm-Blowups wegen des 6-Track-Magnettons

in den Kinos liefen und verwirrenderweise auch als "Filmed in Todd-AO"

beworben wurden, obwohl sie nicht in 65mm gedreht wurden. Heute beschäftige

sich Todd-AO als Firma nicht mehr hauptsächlich mit Filmkameras und Projektionssystemen,

ist aber zu einem bei vielen Filmemachern beliebten Postproduktions- und

Tonstudio geworden.

|

|

|

| Einsatz: |

seit 1959 |

| Bildformat: |

2.20:1 (70mm-Print) |

| Kamera & Projektorlinse: |

sphärisch |

| Bildgröße Negativ: |

2.072" x 0.906" (52,6 x 23,0

mm) |

| Bildgröße Positiv: |

1.912" x 0.870" (48.5 x 22.1

mm) |

| Geschwindigkeit: |

24 Bilder pro Sekunde |

| Ton: |

6-Track-Magnetton |

Als Robert Gottschalk 1956 für MGM das anamorphe MGM Camera

65-System entwickelte, war die sphärische 70mm-Technik noch fest in der

Hand von Todd AO. Nach dem Erfolg mit MGM begann Panavision aber auch

eine eigenes System für normalen 65/70mm-Film zu entwickeln, das 1959

unter dem Namen Super Panavision 70 vorgestellt wurde. Das Verfahren war

auf dem Filmstreifen identisch zu Todd-AO, aber Panavision hatte ein völlig

neues Linsensystem entwickelt, das einige Vorteile gegenüber den teuren

und unflexiblen Linsen der Konkurrenz hatte. Dadurch konnte Super Panavision

70 in den sechziger Jahren zum Marktführer werden und auch die Tradition

der Roadshow-Vorstellungen bis Anfang der siebziger Jahre weiterführen.

Zwischen 1959 und 1970 wurden 14 Filme in Super Panavision 70 produziert,

darunter auch viele große Erfolge wie My Fair Lady, West

Side Story und 2001: A Space Odyssey. Manchmal wurde Super

Panavision 70 auch als "Presented in 70mm Cinerama" beworben, aber es

handelte sich dabei immer um normale 70mm-Projektion, die allerdings auf

ähnlich große Leinwände wie beim Cinerama-System geworfen wurde. In den

siebziger Jahren wurde das kostspielige 70mm-Format kaum noch verwendet,

aber gelegentlich zur Herstellung von Special Effects als Quellformat

eingesetzt - einer der letzten großen Filme, der aus technischen Gründen

in Super Panavision 70 produziert wurde, war Tron im Jahr 1982.

In den achtziger Jahren wurde 70mm-Film hauptsächlich verwendet, um Blowups

von 35mm-Panavision-Filmen zu erstellen, die dann mit 6-Kanal-Magnetton

ausgestattet wurden - gedreht wurde mit 65mm-Kameras wegen der enormen

Kosten aber nur noch sehr selten. Trotzdem führte Panavision Anfang der

neunziger Jahre eine modernisierte Reihe von 65mm-Kameras unter dem Markennamen

Panavision System 65 und Panavision 70 ein, aber da nur noch wenige Kinos

70mm-Film wiedergeben konnten, scheiterte ein Revival des Systems. Die

letzten Filme, die noch mit 65mm-Kameras gedreht wurden, waren Ron Howards

Far and Away und Kenneth Branaghs Hamlet-Verfilmung.

Videotransfer von 65/70mm-Material war lange Zeit problematisch, weil es keine zuverlässigen Geräte gab, mit denen eine qualitativ einwandfreie Abtastung möglich war. Bei den meisten DVD-Transfern von 70mm-Filmen wurde eine 35mm-Scope-Reduktion als Quelle eingesetzt, was aber keine merkbare Qualitätsverschlechterung zur Folge hatte. In den letzten Jahren gelang es jedoch einigen Studios mit Hilfe von neu entwickeltem Equipment auch hervorragende Abtastungen direkt von den 70mm-Filmvorlagen zu erstellen, die aber qualitativ nicht unbedingt immer besser waren als ähnliche Abtastungen von 35mm-Reduktionen.

|

|

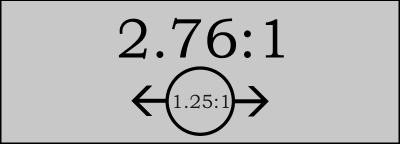

& MGM Camera 65

& MGM Camera 65

|

| Einsatz: |

seit 1957 |

| Bildformat: |

2.76:1 (maximal) |

| Kamera & Projektorlinse: |

anamorph 1.25x |

| Gesamte Bildgröße: |

2.072" x 0.906" (52.63 x 23.01

mm) |

| Genutzte Bildgröße: |

1.912" x 0,870" (48.56 x 22.10

mm) |

| Bildgröße 35mm-Area: |

1.619" x 0.865" (41.12 x 21,97

mm) |

| Printformat 35mm: |

wie bei CinemaScope |

| Ton: |

6-Track-Magnetton (70mm)

4-Track-Magnetton und/oder Mono-Lichtton (35mm Magoptical) |

Schon in den dreißiger Jahren hatte MGM einige Filme

in einem frühen 70mm-Verfahren gedreht, dessen Kameras mehr als 25 Jahre

später noch einmal weiterverwendet wurden. Obwohl MGM zusammen mit 20th

Century Fox CinemaScope eingesetzt hatte, wurde parallel dazu an einem

eigenen Breitwand-Verfahren gearbeitet. 1953 wurde von John Arnold, dem

Chef der Kamera-Abteilung von MGM, ein Prototyp-Verfahren namens Arnoldscope

entwickelt, daß ein 35mm-Negativ horizontal statt vertikal mit einem zehn

Perforationslöcher breitem Filmbild belichtete. Dieses Verfahren wurde

aber nie für einen Film eingesetzt, stattdessen wendete sich MGM an Panavision

und deren Präsidenten Robert Gottschalk.

Panavision hatte sich bis dahin als Hersteller von den enorm gefragten

CinemaScope-Projektionslinsen einen Namen gemacht, aber noch keine eigenen

Kameralinsen hergestellt. Zusammen mit dem Filmstudio entwickelte die

Firma MGM Camera 65 und die Super Pantar-Linse, die das Filmbild auf einem

65mm-Negativ mit dem Faktor 1.25 stauchte und dadurch ein besonders breites

Bild in 2.76:1 ermöglichte, das das Seitenverhältnis von 2.65:1 von Cinerama

sogar noch übertraf. Im Prinzip hatten MGM und Panavision das Todd AO-Verfahren

mit einer anamorphen Linse ergänzt, um so ein noch breiteres Filmbild

für die riesigen gewölbten Leinwände der großen Roadshow-Kinos zu ermöglichen.

Die Kameras stammten noch aus MGMs 70mm-Versuchen aus den dreißiger Jahren

und wurden vom Hersteller Mitchell umgebaut, um sie mit den 65mm-Negativen

verwenden zu lönnen.

Ein zweites Ziel war neben der 70mm-Roadshow-Präsentation auch die Herstellung

von CinemaScope-kompatiblen 35mm-Kopien mit besonders guter Bildqualität,

um einen Film mit wenig Aufwand in möglichst vielen Kinos unabhängig vom

Format zeigen zu können. MGM war sich den Problemen des Todd-AO-Formats

mit den unterschiedlichen Geschwindigkeiten von 24 und 30 Bildern pro

Sekunde bewußt und wollte von vorneherein vermeiden, einen Film mit zwei

Kameras gleichzeitig drehen zu müssen.

Als erste MGM Camera 65-Produktion war das biblische Epos Ben Hur

vorgesehen, allerdings war das neue Filmverfahren eher fertig als die

Dreharbeiten beginnen konnte. Deshalb zog MGM 1957 die Bürgerkriegs-Romanze

Raintree County vor, um das Verfahren mit einer nicht ganz so

teuren Produktion zu testen. Allerdings wurden von Raintree County

gar keine 70mm-Kopien gezogen, der Film wurde nur in 35mm-CinemaScope

in die Kinos gebracht - nicht aus technischen Gründen, sondern weil in

allen Kinos mit 70mm-Projektoren mit Around the World in 80 Days

der einzige weitere 70mm-Film lief und MGM keine Chance sah mit Raintree

County dagegen konkurrieren zu können.

Die zweite Produktion in diesem Format schrieb Filmgeschichte - William

Wylers Neuverfilmung von Ben Hur wurde mit einem Regen von elf

Academy Awards überschüttet und gehört heute noch zu den imposantesten

Filmen dieser Zeit. Die 70mm-Roadshow-Kopien von Ben Hur hatten

das volle Bildformat von 2.76:1 des Negativs, wurden aber nur selten in

der kompletten Breite vorgeführt - die meisten Roadshow-Kinos beschränkten

sich bei der Projektion auf etwa 2.5:1, um die Leinwände optimal auszunutzen.

Die nach der Roadshow-Release angefertigten 35mm-Prints wurden zuerst

mit Letterbox-Balken ausgestattet um so im 2,35:1-Filmbild ein 2,5:1-Format

unterzubringen, aber spätere Prints wurden in 2,35:1 hergestellt und zeigten

in etwa die Mitte des größeren Negativs. Schon bei den Dreharbeiten wurde

die Bildkomposition so gestaltet, daß außerhalb des 2,35:1-2,5:1-Bereichs

keine wichtigen Sachen passieren. |

| Anfang der

60er Jahre mußte MGM nach dem teuren Reinfall von Mutiny on the Bounty

seine Kamera-Abteilung an Panavision verkaufen und MGM Camera 65 wurde

in Ultra Panavision 70 umbenannt - den Namen, der von Robert Gottschalk

schon zu Beginn der Entwicklung vorgeschlagen wurde. Mit neuen Linsen

und noch besseren Kameras wurden bis 1966 insgesamt nur elf Filme in diesem

Format gedreht, die manchmal auch als 70mm-Cinerama beworben wurden.

Genauso wie bei anderen Filmformaten mit 65mm-Negativ wurde bei Videotransfern

früher auf eine 35mm-Reduktionskopie zurückgegriffen, weil es noch keine

akzeptablen Transfermöglichkeiten von 65mm-Negativen gab - im Gegensatz

zu Todd-AO und Super Panavision 70-Filmen konnte dabei nicht das gesamte

Originalnegativ, sondern nur der erheblich kleinere 35mm-Extraktionsbereich

abgetastet werden, wie MGM dies mit The Hallelujah Trail tat.

Warner hat jedoch mit Ben Hur und Mutiny on the Bounty

zwei der größten Ultra Panavision 70-Produktionen im vollen Bildformat

von den Originalnegativen in bester Qualität herausgebracht.

|

|

16mm

|

| Einsatz: |

seit 1923 |

| Bildformat: |

1.33:1 |

| Kamera & Projektorlinse: |

sphärisch |

| Gesamte Bildgröße: |

0.404" x 0.295" (10.3 x 7.5 mm) |

| Genutzte Bildgröße: |

0.373" x 0.272" (9.5 x 6.9 mm) |

| Geschwindigkeit: |

24 Bilder pro Sekunde |

| Ton: |

Mono-Lichtton |

16mm-Film wurde erstmals 1923 von Kodak als erschwingliche

Alternative zu 35mm für Amateurfilmer angeboten und zuerst von Profis

wegen der schlechteren Qualität verschmäht. Das Ziel war dem privaten

Anwender zu ermöglichen, selbst zu filmen und Filmkopien aus der Kodakscope

Library auszuleihen oder zu kaufen, in der 16mm-Reduktionskopien von 35mm-Kinofilmen

verfügbar gemacht wurden. Mit der Erfindung des Tonfilms bekam auch 16mm-Film

eine Lichttonspur, und 1935 wurde von Kodak der erste 16mm-Farbfilm angeboten.

Die Breite des Filmstreifens wurde auf 16mm statt 17.5mm festgesetzt,

damit Amateure nicht auf die Idee kamen den stark feuergefährlichen 35mm-Film

in der Mitte durchzuschneiden und in 16mm-Kameras zu verwenden. Während

35mm-Film noch bis Anfang der fünfziger Jahre auf brennbarer Nitrat-Basis

hergestellt wurde, bestand 16mm-Material von Anfang an aus sogenanntem

Safety-Film aus Acetat. 16mm-Stummfilm besaß ursprünglich auf beiden Seiten

des Filmbilds Perforationen, die bei der Einführung des Lichttons auf

einer Seite weggelassen wurden um Platz für die Tonspur zu schaffen.

|

|

Mitte der dreißiger Jahre begann sich 16mm-Film zunehmend im

Lehrfilm-Markt zu etablieren und wurde wegen der im Vergleich zu 35mm-Equipment

kleinen und handlichen Kameras oft im zweiten Weltkrieg eingesetzt. In

den vierziger Jahren wurde 16mm immer mehr von Reportern und in den fünfziger

Jahren für erste Fernsehproduktionen eingesetzt. Vor der Entwicklung der

ersten Video-Magnetbandaufzeichnung wurden besonders in den USA Fernsehprogramme

wegen der Zeitverschiebung als 16mm-Kinescope-Kopie aufgezeichnet und

per Kurier zum andern Sender gebracht. In England wurden bei vielen Fernsehproduktionen

Außenaufnahmen in 16mm gedreht, weil die frühen Video-Systeme nicht transportabel

waren. Bei Nachrichtensendern war 16mm besonders beliebt und in Deutschland

noch bis Mitte der achtziger Jahre im Einsatz.

|

|

Super 16

|

| Einsatz: |

seit 1969 |

| Bildformat: |

1.66:1 - 1.85:1 |

| Kamera & Projektorlinse: |

sphärisch |

| Gesamte Bildgröße: |

0.488" x 0.295" (12.4 x 7.5

mm) |

| Genutzte Bildgröße: |

1.66:1 - 0.468" x 0.282" (11.9

x 7.2 mm)

1.85:1 - 0.468" x 0.253" (11.9 x 6.4 mm) |

| Geschwindigkeit: |

24 Bilder pro Sekunde |

| Ton: |

Keiner (nur auf 35mm-Prints) |

|

|

Super16 wurde Ende der sechziger Jahre vom schwedischen

Kameramann Rune Ericson entwickelt, der das 16mm-Filmbild nach rechts

hin ausgedehnte und den Platz verwendete, der bei normalem 16mm-Film für

die zweite Perforation oder die Tonspur reserviert ist. Durch das breitere

Format des vergrößerten Filmbilds im Format 1.66:1 entsteht

beim Umkopieren auf 35mm kein so großer Qualitätsverlust wie

bei herkömmlichem 16mm-Film. Super16 ist kein Vorführformat,

obwohl zu speziellen Zwecken umgebaute Projektoren existieren, die während

Filmproduktionen zur Wiedergabe von Dailies verwendet werden.

Super16 hat sich in den letzten Jahren als Alternativformat für Filmemacher

entwickelt, die entweder aus künstlerischen oder finanziellen Gründen

nicht auf 35mm drehen können oder wollen, aber trotzdem als Zielformat

35mm haben. Heutzutage hat 16mm in der Super-Variante wieder enorm an

Bedeutung gewonnen, weil das digitale Interpositiv ein verlustloses Umkopieren

auf 35mm-Film ermöglicht und so die Bildqualität fast genauso

gut wie bei 35mm ist. Kamerahersteller wie Arri oder Aaton stellen inzwischen

hochwertige Super16-Kameras her, die die gleiche Funktionalität wie

35mm-Modelle bieten und teilweise sogar mit den gleichen Linsen arbeiten

können.

|

|

8mm / Normal 8 / Double 8

|

| Einsatz: |

1900 |

| Bildformat: |

1.33:1 |

| Kamera & Projektorlinse: |

sphärisch |

| Gesamte Bildgröße: |

0.192" x 0.145" (4.88 x 3.68

mm) |

| Genutzte Bildgröße: |

0.172" x 0.129" (4.37 x 3.28

mm) |

| Geschwindigkeit: |

16-18 Bilder pro Sekunde |

| Ton: |

Keiner |

Der erste 8mm-Schmalfilm wurde 1932 von Eastman Kodak

als billige 16mm-Alternative eingeführt und wurde wegen des günstigen

Filmmaterials und der handlichen Kameras, die oft nicht größer als normale

Fotoapparate waren, bei Amateurfilmern besonders beliebt.

Unbelichteter 8mm-Film bestand aus beidseitig perforiertem 16mm-Film mit

beidseitigen Perforationslöchern, der als Umkehrfilm auf kleinen Spulen

mit 25 Feet bzw. 7.5 Metern ausgeliefert wurde. Die Spulen mit fünf Zentimeter

Durchmesser wurden per Hand in die Kameras eingefädelt und mußten nach

der Hälfte der Belichtung umgedreht werden, um die zweite Seite des 16mm

breiten Films zu belichten. Nach der Entwicklung wurde der Film im Labor

in der Mitte auseinander geschnitten und zusammengeklebt, so daß man einen

8mm breiten Film mit 15 Metern Länge pro Spule erhielt.

Verwendet wurde fast ausschließlich Umkehrfilm, der nach der Entwicklung

sofort ein Positiv-Bild lieferte. Zuerst war nur Schwarzweißfilm verfügbar,

aber 1935 wurde derKodachrome-Farbumkehrfilm eingeführt, den es außer

in 8mm auch in 16mm und 35mm gab. Es war das erste Mal, daß ein Farbfilm

für die breite Masse der Hobbyfilmer verfügbar war, allerdings war der

Preis vor Ende des zweiten Weltkriegs gegenüber Schwarzweißfilm extrem

teuer. In den fünfziger und sechziger Jahren wandelte sich die Situation

aber ins Gegenteil, denn die Herstellung von Farbfilm wurde viel billiger

und schnell war 8mm-Schwarzweißfilm wegen der geringeren Nachfrage teurer

und nur noch für Profis interessant.

Der Film wurde mit Geschwindigkeiten von 16-18 Bildern pro Sekunde aufgenommen, was bei den 5cm-Spulen für ca. drei Minuten Film reichte, die aber nicht am Stück aufgenommen werden konnten, weil man die Spule nach der Hälfte der Laufzeit umständlich herumdrehen mußte. Dadurch hatte 8mm-Film auch den inoffiziellen Namen Double-8 oder Doppel-8, wobei sich diese Bezeichnung nur auf den unbelichteten Film und nicht den entwickelten Streifen bezog. Die meisten frühen 8mm-Kameras waren nicht batteriebetrieben, sondern besaßen ein Uhrwerk, das aufgezogen werden mußte und etwa 30-60 Sekunden lang die Kamera betrieb - angesichts einer Laufzeit von ca. 90 Sekunden pro Filmhälfte war dies aber mehr als genug.

Trotz der etwas unbequemen Handhabung wurde 8mm-Film wegen des unschlagbaren

Preis-Leistungsverhältnisses zum beliebtesten Amateurfilmformat der dreißiger

bis sechziger Jahre, bis Kodak 1965 das verbesserte Super 8-System auf

den Markt brachte. Wegen der Millionen verkauften Kameras und Projektoren

wurde Normal-8 aber noch lange nicht verdrängt und von vielen Amateurfilmern

noch Jahrzehnte lang weiterverwendet. Seit der Super 8-Einführung wurden

zwar kaum noch Normal-8-Kameras hergestellt, aber Film wurde nach wie

vor von Kodak und anderen Herstellern verkauft.

|

|

Super 8 / Single 8

|

| Einsatz: |

seit 1965 |

| Bildformat: |

1.37:1 |

| Kamera & Projektorlinse: |

sphärisch |

| Gesamte Bildgröße: |

0.224" x 0.163" (5.69 x 4.14

mm) |

| Genutzte Bildgröße: |

0.209" x 0.156" (5.31 x 3.96

mm) |

| Geschwindigkeit: |

24 Bilder pro Sekunde |

| Ton: |

Mono-Licht- oder Magnetton |

Etwas mehr als dreißig Jahre nach der Einführung des 8mm-Schmalfilms

brachte Kodak im Jahr 1965 einen verbesserten 8mm-Film auf den Markt,

der ein größeres Filmbild und handlichere Filmkassetten besaß und sogar

mit einer Magnet- oder Lichttonspur ausgestattet werden konnte.

Die Einführung von Super 8 war eine Folge von Verhandlungen zwischen Kodak,

Fuji und Agfa, die gemeinsam ein verbessertes 8mm-Filmsystem zu den Olympischen

Spielen 1964 in Tokio herausbringen wollten. Kodak entschloß sich aber

die Kooperation mit den beiden Konkurrenten vorzeitig zu beenden und kündigte

Ende 1964 das Super 8-System als eigene Entwicklung an, die Anfang 1965

auf den Markt gebracht wurde. Fuji konterte daraufhin mit dem Single 8-System,

das andere Kamera-Kassetten besaß, aber den gleichen Film wie Super 8

verwendete und damit auf den selben Projektoren abgespielt werden konnte.

DIe Kameras waren nicht miteinander kompatibel und während Single

8 in Japan sehr populär wurde, entwickelte sich Super 8 in Europa

und den USA als Markführer.

Das gegenüber Normal 8 um ca. 36% größere Filmbild von Super 8 wurde durch

eine Verkleinerung der Perforationslöcher ermöglicht, außerdem befand

sich das Filmbild nicht mehr zwischen zwei Perforationslöchern, sondern

zentriert neben einem Loch. Das Filmmaterial wurde im Laufe der Zeit immer

besser und konnte wegen des vergleichsweise kleinen Negativs zwar nicht

direkt mit größeren Filmformaten konkurrieren, hatte aber trotzdem eine

solide Bildqualität, die ein unschlagbares Preis-Leisungsverhältnis bedeutete.

Der unbelichtete Film wurde nicht mehr auf Spulen geliefert, sondern in

Kassetten mit den Maßen 71x75x24mm, die nur noch in die Kameras eingelegt

werden mußten. In den Kassetten befanden sich zwei übereinander liegende

Filmspulen mit 50 Feet bzw. 15 Meter 8mm-Film, der im Gegensatz zu Normal

8 am Stück durchlaufen konnte und so bei den für Stummfilm vorgesehenen

18 Bildern pro Sekunde etwa drei Minuten ununterbrochenen Film ermöglichte.

Die Kassetten besaßen eine eigene Andruckplatte und waren so lichtdicht

gebaut, daß man auch einen schon teils belichteten Film aus der Kamera

nehmen, später wieder einsetzen konnte und dabei nur die 23mm Film dem

Licht aussetzte, die an der Aussparung des Kassettengehäuses offen lagen.

|

|

Zusätzlich zu den sehr stark verbreiteten Stummfilmkassetten führte Kodak 1973 eine spezielle, etwas größere Tonfilmkassette ein, in der sich ein Film mit Magnetstreifen befand, mit dem man Ton direkt in der Kamera aufnehmen konnte. Da der Ton aber versetzt zum Bild aufgenommen wurde, ließen sich diese Filme nur sehr schlecht schneiden. Trotz dieser Einschränkungen waren im gehobenen Amateurfilmbereich Super 8-Tonfilmkameras sehr beliebt, konnte sich gegenüber dem viel preisgünstigeren Stummfilm für die breite Masse der Hobbyfilmer nicht durchsetzen.

Super 8-Film wurde nicht nur von Kodak, sondern von vielen anderen Herstellern angeboten. In Deutschland waren neben dem Kodakchrome 25 auch Agfa mit dem Agfachrome 40 und später Moviechrome 40 sowie Porst, Perutz und einige andere kleinere Firmen auf dem Markt. Im Amateurfilmbereich hatte sich die 15-Meter-Stummfilmkassette durchgesetzt, aber es gab außer den teuren Tonfilmkassetten auch eine kurzlebige 60-Meter-Kassette für spezielle Kameras und einige andere Systeme, die sich aber nie so wie die Standard-Kodakkassette verbreiteten. Eine Kassette Kodakchrome 25 kostete Ende der achtziger Jahre ca. 10 DM, Agfas Moviechrome 40 war sogar noch etwas billiger, hatte aber eine nicht ganz so gute Qualität wie der hochwertige Kodak-Film. Die Preise schlossen eine Entwicklung mit ein, jeder Packung lag ein Umschlag für den Versand zum Labor des Herstellers, der den Film meist innerhalb spätestens einer Woche entwickelt zurückschickte.

Super 8 wurde aber nicht nur unbelichtet verkauft, sondern es gab auch

zahllose Unterhaltungsfilme zu kaufen, die allerdings meist von ihren

ursprünglichen Kinofassungen wegen den Einschränkungen durch die Spulengrößen

stark gekürzt wurden. Diese Super 8-Kauffilme waren aber in den Zeiten

vor der Einführung des Videorecorders Ende der siebziger Jahre sehr beliebt,

weil es eine gegenüber 16mm und 35mm vergleichsweise spottbillige Möglichkeit

war, sich Kinofilme in den eigenen vier Wänden anzuschauen.

Auf dem Hobbyfilm-Markt wurde Super 8 schon seit Anfang der neunziger Jahre von Videokameras verdrängt. Während auch ernsthafte Amateurfilmer in dieser Zeit mehr auf Camcorder umstiegen, hat in den letzten zehn Jahren die Verwendung von Super 8 aus künstlerischen Gründen wieder zugenommen. Obwohl keine neuen Kameras mehr hergestellt werden und Filmemacher auf Gebrauchtgeräte angewiesen sind, ist von Kodak und vielen anderen Herstellern immer noch Super 8-Film zu bekommen - die Entwicklung ist allerdings nicht mehr wie früher im Preis inbegriffen und es gibt auch nicht mehr so viele Entwicklungslabore. Durch die Möglichkeit der digitalen Filmabtastung und dem Filmschnitt im Computer hat sich Super 8 aber gerade für ernsthafte Hobby-Filmemacher heute wieder etabliert, die einen klinisch reinen Video-Look vermeiden wollen.

|